L’écriture maya

Ce qu’il est communément convenu d’appeler l’écriture maya est un système graphique normalisé qui, au moyen de quelques centaines de "signes-mots" (ou logogrammes) et environ 150 phonogrammes marquant des syllabes de type Consonne-Voyelle, fut utilisé des environs de 400 avant J.-C. jusqu’à, dans certaines régions, la fin du XVIIe siècle afin de transcrire plusieurs langues appartenant à une famille linguistique de même dénomination (Davoust 1995, Coe & Van Stone 2001, Macri & Looper 2003, Hoppan 2014). Cette famille de langues amérindiennes, qui est donc également dite maya (ou mayane), est aujourd’hui encore représentée par plusieurs millions de locuteurs dans la partie centraméricaine du Mexique ainsi que dans les deux pays voisins qui sont le Guatemala et le Belize (plus une portion de l’ouest du Honduras).

Elle fut dénommée ainsi par les linguistes et les anthropologues d’après le nom de la langue la plus amplement parlée d’entre elles, c’est-à-dire celle dont l'aire d'expression est la plus vaste puisqu’elle correspond à l'ancien pays du Yucatán (qui approximativement s’étend sur les trois actuels États mexicains de Yucatán, Campeche et Quintana Roo). De nos jours encore parlée par environ un million de personnes, cette langue maya du Yucatán est aussi très fréquemment appelée aujourd’hui le yucatèque, afin de la différencier sans équivoque des autres langues de la même famille (comme le quiché ou le cakchiquel qui sont parlées plus au sud dans les hautes terres du Guatemala) mais les locuteurs du yucatèque sont les seuls à toujours s’être auto-déclarés comme étant des Mayas, à savoir les gens qui parlent la langue maya.

À la différence des langues qu’elle a donc servi à transcrire durant deux millénaires, l’écriture maya a en quelques décennies de conquête espagnole été reléguée au rang de ce qui devait être combattu au nom de la foi catholique pour être remplacé par l’usage exclusif de l’alphabet latin, entraînant une perte rapide de la pratique des lettrés autochtones (à l’exception de ceux des régions du sud et de l’est de la péninsule yucatèque, dont la conquête fut achevée en 1697). Ainsi, l’écriture maya était-elle (depuis un temps en fait relativement court, correspondant approximativement au XVIIIe siècle) un système mort, lorsqu’au XIXe siècle commença à se constituer une communauté de savants curieux d’en apprendre plus sur l’histoire encore très méconnue de la culture maya. Dès lors ont eu lieu les premières tentatives de déchiffrement de cette écriture dite "glyphique", qui longtemps resta toutefois très récalcitrante (Coe 1999). Cette quête, en grande partie accomplie en ce début de XXIe siècle (Montgomery 2002, Stone & Zender 2011), fut particulièrement longue, laborieuse et pleine de revirements.

Autant par sa longévité que par la quantité de documents qui nous sont parvenus (une dizaine de milliers d’exemples, dont le plus long comprend un peu plus de 2000 signes), le système d’écriture maya est celui qui a produit le plus grand corpus d’écrits (méso)américains de la période précolombienne.

Inscriptions sur les monuments

La catégorie la plus importante de ce corpus est constituée par les inscriptions des monuments. Le type le plus représentatif en est celles qui sont gravées sur les stèles de pierre, telles que la Stèle 4 de Copán :

Cette inscription relate notamment que la stèle fut commanditée par le 13ème roi maya de la cité Waxaklajun Ubaah K’awiil (695-738), à l’occasion de l’achèvement d’une période importante du calendrier le 20 août 731. Dans un style très caractéristique du contenu des inscriptions monumentales de l’époque classique (entre les IIIe et Xe siècles), cet évènement est mis en parallèle avec un évènement fondateur qui semblerait avoir été la fondation de la cité en décembre 159, avant l’arrivée en 427 de son 1er roi maya Yax K’uk’ Mo’ (venu de la métropole de Tikal, dans le nord-est de l’actuel Guatemala).

Des inscriptions figurent également sur les autels qui fréquemment étaient associés à ces stèles dans le paysage urbain des cités mayas, tels que l’Autel Y -ou Monument CPN44- qui était l’autel de la Stèle 4 de Copán :

Les seize glyphes de l’inscription sont répartis sur les côtés nord et sud du monument, et font allusion à la naissance le 28 avril 563 du grand-père paternel de Waxaklajun Ubaah K’awiil, le 11ème roi (578-628) qui fut aussi le premier grand souverain de l’époque classique récente à Copán (période considérée comme étant celle de l’apogée de la culture maya).

Si ces types de documents sont donc particulièrement représentatifs de ce qui nous est parvenu des grands textes en maya classique, on a également découvert de semblables inscriptions sur d’autres genres de monolithes, tels que marqueurs de jeu de balle ou autres sortes de panneaux associés à l’architecture monumentale, par exemple insérés verticalement dans les murs des temples et des palais comme ceux de Palenque (dans l’actuel État mexicain du Chiapas) ou bien horizontalement au-dessus des portes comme les célèbres linteaux historiés de Yaxchilán (également dans le Chiapas)[1]. Les inscriptions allaient volontiers jusqu’à "envahir" les jambages des portes et leurs colonnes lorsqu’il y en avait, jusqu’aux contremarches des escaliers monumentaux offrant à l’élite qui les gravissait la lecture des marches au fur et à mesure de leur ascension. Le plus spectaculaire exemple de ce dernier type est sans doute le Grand Escalier Hiéroglyphique du Temple 26 de Copán, haut de 21 mètres et dont l’inscription est le plus long texte connu de l’antiquité maya :

L’inscription de cet escalier hiéroglyphique, dont la construction fut initiée sous le règne de Waxaklajun Ubaah K’awiil en 710, puis reprise en 755 et terminée en 756 par le 15ème roi K’ak’ Yipyaj Chan K’awiil (749-761), relate l’histoire de la dynastie fondée par Yax K’uk’ Mo’ jusqu’au milieu du VIIIe siècle.

Les glyphes des inscriptions monumentales mayas n’étaient pas seulement sculptés ou gravés dans la pierre, mais aussi modelés dans les enduits de chaux qui fréquemment recouvraient les intérieurs comme les extérieurs[2]. Toutefois, beaucoup moins d’exemples nous sont parvenus de cet autre type de support de l’écriture et de l’imagerie, du fait de la fragilité du matériau face à une exposition prolongée à l’humidité. Dans les lieux très marécageux où les anciens maçons mayas construisirent exceptionnellement en briques d’argile cuite, du fait que la pierre y était difficile à obtenir (comme à Comalcalco, dans l’actuel État mexicain du Tabasco), des inscriptions modelées sur les briques nous sont également parvenues. Par ailleurs, les glyphes étaient également peints sur les murs, comme dans les célèbres peintures murales de Bonampak (Chiapas), ainsi que sur des parois de grottes (comme celle de Naj Tunich au Belize).

Détail intéressant, on mentionnera aussi l’existence de graffiti. Cette particularité est interprétée, dans le cadre des anciennes civilisations en général, comme étant le signe d’une certaine forme de démocratisation de l’écriture. Plus que de véritablement traduire l’expression d’une parole populaire, ces graffiti mayas paraissent toutefois tendre à plutôt imiter de façon fruste les modèles académiques des monuments[3].

Inscriptions sur mobilier

Un nombre à peu près comparable d’inscriptions de nature épigraphique, quoique globalement plus courtes, existe par ailleurs sur des supports de type mobile. Les céramiques en sont le type le plus abondant et la datation de ce type de sources est là aussi essentiellement de période classique (Coe 1973). De la même façon que sur les monuments, les glyphes y sont gravés, incisés ou modelés ou bien encore peints, comme sur le "Vase K1523"[4] dont l’inscription indique qu’il fut le gobelet pour boire du « fruité de cacao » d’un membre de l’élite du grand royaume de Kaan[5] :

Les céramiques mayas porteuses d’inscriptions glyphiques sont principalement des récipients, en particulier des vases cylindriques et des plats, mais il existe aussi des figurines portant de telles inscriptions, et de nombreux petits textes sur support mobile existent en outre sur des artefacts en pierre polie et gravée -en particulier des pièces de joaillerie en pierres fines, telles que le jade- mais aussi sur divers objets en os ou en coquille. On mentionnera enfin, pour l’épigraphie, divers genres de supports durs de types intermédiaires, tels que trônes, statues, sarcophages, « réceptacles à doubles spirituels » ou waybil (auxquels on a donné à Copán la forme de modèles réduits de maisons…)

Bien que les inscriptions à caractère dédicatoire ne soient pas absentes sur les monuments (qui sont le principal support de la propagande dynastique du type évoqué avec l’exemple de Copán, voir Schele & Freidel 1990, Martin & Grube 2000), elles sont surtout le fait du mobilier, tel que le "Vase K1523" mais la céramique porte en outre de nombreuses "légendes iconographiques" dont la fonction était de commenter les représentations mythologiques qui sont peintes ou gravées sur ces objets de valeur (Coe & Kerr 1998)[6].

Ces différents types de sources de type épigraphique sont donc ce qui nous est parvenu de l’époque de l’apogée de la culture maya (qui est en particulier l’époque dite classique récente, entre les VIe et IXe siècles), en raison de ce qu’il s’agit des supports les plus pérennes qui ont le mieux résisté aux dommages du temps et à la chaleur humide régnant dans la plus grande partie de la zone maya. On sait en effet que, dès le début de l’époque classique, de nombreux manuscrits "enluminés" aux textes peints à l’encre noire sur du papier mésoaméricain[7] furent largement utilisés par les élites lettrées, et suffisamment d’indices laissent indirectement imaginer que le papier fut dès cette époque le support le plus courant de l’écriture maya.

Inscriptions sur papier

Ces manuscrits étaient constitués d’une longue bande de papier, obtenue en assemblant de nombreux feuillets -hauts d’une vingtaine de centimètres et larges d’une dizaine environ- l’un à côté de l’autre. L’ensemble était plié d’un côté puis de l’autre, comme un petit paravent. La fragilité de leur support face au climat de la zone maya -sachant que la chaleur et l’humidité ambiante dans la plupart de ses régions (entièrement situées entre le Tropique du Cancer et l’Équateur) ne sont pas propices à la conservation du papier- mais aussi les destructions d’origine anthropique (en particulier les autodafés ordonnés à partir du XVIe siècle par les inquisiteurs espagnols) ont eu pour conséquence que la grande majorité d’entre eux a disparu.

N’en ont réchappé que trois, peut-être quatre. Les trois exemplaires dont l’authenticité est admise à l’unanimité sont conservés en Union européenne : le Codex de Dresde, le Codex de Paris et le Codex de Madrid. Tous trois étaient utilisés à l’époque de la conquête espagnole et ont été envoyés relativement tôt en Europe, d’où leur conservation. Publié sous forme de fac-similé à New York en 1973 puis désormais conservé à Mexico, le fragment d’un quatrième codex maya existe possiblement : le Codex Grolier (Coe 1973)[8]. Cela dit, la datation et l’authenticité même de ce document sont controversées et son contenu ne consiste en outre pas en de véritables textes glyphiques mais en une série de purs tableaux de dates associées à de l’imagerie rappelant l’"almanach de Vénus" du Codex de Dresde.

Le contenu de ces rares codex mayas à nous être parvenus est d’un même genre. Il s’agit de recueils d’almanachs divinatoires, à contenu astrologique et/ou prophétique, laissant à penser que ces manuscrits étaient essentiellement des sortes de manuels pour devins. De longueurs variables, les sections ou "chapitres" qui constituent chacun de ces almanachs sont en général peintes sur un des trois registres horizontaux qui habituellement divisent chaque page, et ce, sur une ou plusieurs pages consécutives.

Chaque almanach représente une période de temps et est divisé en un nombre plus ou moins important de compartiments, figurant chacun une séquence temporelle placée sous le signe d’une divinité et associée à un présage. Ce dernier est en général noté de façon à la fois courte et simple, par une double colonne de quatre à six glyphes chacune, et la(/les) divinité(s) qui préside(nt) est(/sont) représentée(s) dans une vignette placée sous l’inscription tandis que, à partir d’un tableau de dates initial, des chiffres indiquent la durée des déplacements à effectuer pour passer de chaque séquence à la suivante (ainsi que la date à laquelle on parvient) :

Long de près de 3,5 m lorsqu’il est déplié, le Codex de Dresde compte 39 feuillets de 20,5 x 8,5 cm, totalisant 78 pages dont 4 blanches au revers (Davoust 1997). Ce codex date de la phase récente de l’époque postclassique, antérieurement au contact (probablement dans les débuts même de cette phase, au xive siècle). Il fut acheté en 1739 par la Bibliothèque de Saxe, à Dresde. Outre le fait qu’il soit considéré comme l’un des plus classiques et le plus beau, l’originalité de ce manuscrit réside en ce qu’il contient les almanachs les plus complexes, où le lien avec l’astronomie est le plus manifeste.

Vestige des onze premiers feuillets d’un manuscrit long d’environ 1,4 m mais qui à l’origine aura compris au moins quatre pages de plus (soit un total d’au moins 26, initialement), le Codex de Paris compte dans son état actuel 22 pages de 23,5 x 12,5 cm chacune (Love 1994). Ce codex fort détérioré date de la même époque que celui de Dresde mais serait légèrement postérieur (possiblement du milieu du xve siècle). Il est actuellement conservé dans le Fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France, à Paris et la principale originalité de ce manuscrit réside en son « almanach des katun » presque complet, établissant les pronostics pour un cycle de [13] périodes de vingt années de compte (de 360 jours, soit 7 200 jours). Ce document apparaît comme ce qu’il y a de plus comparable à la littérature prophétique en langue yucatèque et caractères latins de l’époque coloniale, dans les livres dits de Chilam Balam.

Semblablement incomplet, le Codex de Madrid est constitué actuellement par la réunion d’un fragment dit Codex Troanus, long d’environ 2,6 m et comprenant 21 feuillets (soit 42 pages de 23 x 12,4 cm chacune) à un fragment dit Codex Cortesianus, long de 4,4 m environ et comprenant 35 feuillets (soit 70 pages, bien entendu de même format que dans l’autre fragment). Ce qui subsiste de l’ensemble dépasse ainsi 7 m de longueur et comprend 56 feuillets, soit 112 pages. La datation de ce codex est encore plus sujette à controverses. Si on admet en effet qu’il est le plus tardif des trois, certains chercheurs pensent qu’il peut remonter au xve siècle, tandis que d’autres le datent du xviie. La controverse est en particulier due à la présence, dans le support en papier mésoaméricain traditionnel, de fragments de papier européen portant des annotations en espagnol. Ces fragments auraient, selon les seconds, été incrustés à l’intérieur du papier mésoaméricain au moment de sa préparation, laissant à penser que ce codex n’aurait ainsi pas été réalisé avant le xvie siècle (voire même au xviie), probablement dans une région du sud de la péninsule du Yucatán demeurée jusqu’alors insoumise aux Espagnols, mais cette observation est contestée.

Ce "petit grand trésor" que représentent quoiqu’il en soit les écrits mayas glyphiques de type paléographique apparaît comme un vestige aussi réduit que particulier et décalé en genre comme dans le temps. Plusieurs siècles après une profusion de sources épigraphiques au contenu tout autre, il arrive en faisant tardivement entrevoir -alors que monuments et céramiques, même d’apparat, étaient devenus pratiquement muets- un type de pratique divinatoire dont il est difficile de reconstruire précisément les origines et son développement avant le Postclassique. Aussi ces précieux codex sont-ils devenus aux yeux des mayanistes un curieux trait d’union, en grand écart entre les "sagas" mythico-historiques de l’épigraphie classique et la littérature maya de l’époque coloniale en caractères latins (Álvarez 1974).

Il convient toutefois de bien souligner que, si aucun autre type de manuscrit en dehors des trois manuels pour devins de Dresde, Paris et Madrid ne nous est donc parvenu, des preuves indirectes montrent qu’il existait bien d’autres genres, par exemple des manuscrits à contenus historique et mythologique, ainsi que probablement des documents administratifs, tels que les registres d’impôts inhérents aux sociétés étatiques. Mais aucun de ces documents n’a subsisté à travers les siècles, et encore moins les brouillons et exercices scolaires que peuvent également laisser présupposer l’existence d’une écriture, pas plus d’ailleurs que les éventuels écrits qui auront traité de la vie quotidienne, si tant est que ce tout-venant ait un jour existé chez les anciens Mayas.

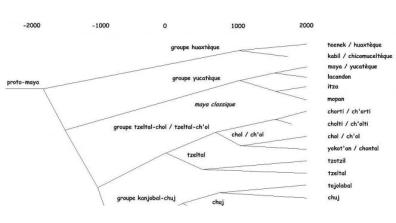

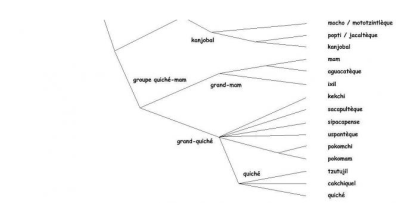

Le déchiffrement de ce qui nous est parvenu d’une façon ainsi très inégale laisse entrevoir que l’écriture maya serait apparue au début de l’époque préclassique récente dans les confins des hautes terres de l’actuel Guatemala et des basses terres de la péninsule (en direction de l’actuel département guatémaltèque du Petén) afin de transcrire la langue d’une élite parlant un dialecte oriental de la branche "tzeltal-chol" des langues mayanes (dont l’héritier le plus direct serait l’actuel chorti de l’est du Guatemala). Puis, cette écriture a au IIIe siècle pris sa forme dite "maya classique" et fut dans les siècles qui suivirent (à l’époque classique ancienne, entre les IIIe et VIe siècle) adaptée pour transcrire également les dialectes occidentaux de la ramification "cholane" de l’ancienne branche "tzeltal-chol" (dont les héritiers les plus directs sont le chol du Chiapas et le chontal du Tabasco), ensuite elle le fut au Classique récent pour le tzeltal, le yucatèque et -très exceptionnellement- pour quelques langues des hautes terres telles que l’ixil et le quiché. Finalement, la forme adaptée au yucatèque est celle qui, à partir de la fin de l’époque classique a donné naissance à ce que l’on trouve dans les rares manuscrits à nous être parvenus, bien que l’on retrouve encore dans les codex de Dresde, Paris et Madrid de nombreuses orthographes "figées" d’origine cholane (Lacadena 1997, Macri & Vail 2009).

Jean-Michel Hoppan

Ingénieur d'études, CNRS, UMR SeDyL

L’UMR SeDyL (Structure et Dynamique des Langues) est un laboratoire de sciences du langage ayant trois tutelles : le CNRS (UMR 8202), l’INALCO, et l’IRD (UR 135).

Références

Álvarez, María Cristina. 1974. Textos coloniales del libro de Chilam Balam de Chumayel y textos glíficos del Códice de Dresde. Cuaderno 10. Mexico: Centro de Estudios Mayas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Coe, Michael D. 1973. The Maya Scribe and His World. New York: The Grolier Club.

Coe, Michael D. 1999. Breaking the Maya Code, Revised Edition. Londres (et New York): Thames and Hudson.

Coe, Michael D. & Kerr, Justin. 1998. The Art of the Maya Scribe. New York: Harry N. Abrams, Inc.

Coe, Michael D. & Van Stone, Marc. 2001. Reading the Maya Glyphs. Londres (et New York): Thames and Hudson.

Davoust, Michel. 1995. L‘écriture Maya et son déchiffrement. Paris: CNRS Éditions.

Davoust, Michel. 1997. Un nouveau commentaire du Codex de Dresde. Codex hiéroglyphique maya du XIVe siècle. Paris: CNRS Éditions.

Hoppan, Jean-Michel. 2014. Parlons maya classique. Déchiffrement de l‘écriture glyphique (Mexique, Guatemala, Belize, Honduras). Paris: L‘Harmattan.

Lacadena, Alfonso. 1997 Bilingüísmo en el Códice de Madrid. Los investigadores de la cultura maya, 5, pp. 184-204. Campeche: Universidad Autónoma de Campeche.

Love, Bruce. 1994. The Paris Codex: Handbook for a Maya Priest. Austin: University of Texas Press.

Macri, Martha J. & Looper, Matthew G. 2003. The New Catalog of Maya Hieroglyphs,Vol. 1, The Classic Period Inscriptions. Norman: University of

Oklahoma Press.

Macri, Martha J. & Vail, Gabrielle. 2009. The New Catalog of Maya Hieroglyphs,Vol. 2, The Codical Texts. Norman: University of Oklahoma Press.

Martin, Simon & Grube, Nikolai. 2000. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya, Londres: Thames and Hudson.

Montgomery, John. 2002a. Dictionary of Maya Hieroglyphs. New York: Hippocrene Books.

Montgomery, John. 2002b. How to read Maya Hieroglyphs. New York: Hippocrene Books.

Schele, Linda & Freidel, David. 1990. A Forest of Kings: The Untold Story of the Ancient Maya, New York: William Morrow and Co, Inc.

Stone, Andrea & Zender, Marc U. 2011. Reading Maya Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Maya Painting and Sculpture. Londres (et New York): Thames and Hudson.

Notes

[1] Quelques spécimens de linteaux en bois presque imputrescible de sapotillier nous sont également parvenus, notamment à Tikal.

[2] D’une façon quelque peu abusive, ce type d’enduit est communément désigné en archéologie mayaniste sous le terme générique de "stuc".

[3] Cela dit, l’emploi bien attesté de glyphes de dates, y compris dans les plus rudimentaires de ces graffiti, suggère que même des sujets n’ayant pas bénéficié d’une culture littéraire connaissaient au moins ce type de notations.

[4] Cette dénomination signifie que le déroulé photographique de l’objet est enregistré sous le numéro 1523, dans le corpus d’artefacts mobiles mayas de J. Kerr : http://research.mayavase.com/kerrmaya.html.

[5] Dans les basses terres centrales de la péninsule yucatèque, le royaume de Kaan fut le grand ennemi de celui de Tikal. Il eut principalement pour capitale la cité des « trois pierres » Oxtetuun, actuel site archéologique de Calakmul (dans le sud-est du Campeche).

[6] Ces séquences de glyphes, généralement plus brèves que les formules dédicatoires, font parfois office de phylactères, comme dans les bulles d’une bande dessinée.

[7] Connu sous le nom d’amate (vocable emprunté au terme nahuatl amatl « ficus », « papier », « écrit (sur papier) »), le "papier mésoaméricain" est un type de support obtenu par battage du liber -c’est-à-dire de l’écorce interne- de variétés locales de figuiers (arbres du genre ficus). La surface en était lissée et blanchie par application d’un enduit de chaux, qui recevait la couche picturale. Bien que certaines populations -ainsi que ce fut le cas des Mixtèques de l’actuel État mexicain de Oaxaca- ont plutôt privilégié l’emploi d’une sorte de parchemin (de peaux d’animaux tels que les cervidés locaux), l’amate fut durant les temps préhispaniques utilisé par divers peuples de la Mésoamérique pour la confection de leurs livres. En maya, son nom est juun qui -tout comme son équivalent nahuatl amatl- désigne tout à la fois les arbres du genre ficus, le papier qu’on en tire et les documents écrits qui l’emploient comme support.

[8] Sur la base des circonstances de sa découverte, de la confection de son support (aussi atypique que celle de la couche picturale), de son imagerie aussi maladroite que peu conforme aux canons mayas habituels mais aussi parce que l'ancienneté du papier n'est pas une preuve de celle de ce qui a été peint dessus, ce manuscrit -qui est le seul codex maya à ne pas avoir été anciennement reconnu- reste considéré par certains chercheurs comme un faux. Parmi ceux qui le supposent vrai, certains affirment qu'il serait même le plus ancien codex maya connu -la datation au carbone 14 d'un échantillon de son support ayant donné une fourchette de 130 ans autour de 1230- tandis que d'autres pensent qu'il est plutôt datable du début de l'époque coloniale et serait donc le plus récent.